브라질 중앙은행이 30일에도 입찰을 통해 달러 현물 18.15억달러를 매각했다. 달러 환율이 장 중 6.24헤알을 뚫고 올라가자 즉각 개입에 나섰다.

물론 환율의 방향을 돌릴 의도는 없었고, 당연히 능력도 없었다. 사실은 그럴 필요도 없다.

중앙은행이 이달 들어서만 현물 약 220억달러를 팔았지만 브라질의 달러-헤알 환율은 이달 중순에 기록했던 사상 최고치(6.3139헤알) 부근에 머물러 있다.

러시아의 달러-루블 환율은 이날 한 때 5% 가까이 급등했다. 내년에는 환율 방어 지원을 줄일 계획이라는 지난 주말 중앙은행 발표 뒤로 이틀 연속해서 장대양봉이 환율 차트에 그려졌다. 우크라이나에 대한 침공 당시의 짧은 급변동 구간을 제외하면, 달러-루블 역시 지난달 중순에 사상 최고치를 경신했으며 지금 다시 그 레벨에 바짝 다가서고 있다.

인도의 달러-루피 환율은 이날 사상 최고치를 경신했다. 달러-루피는 만성적인 오름세다(만성적인 루피 약세). 지난 2007년 말 40루피에 좀 못 미치던 달러 환율이 지금은 85.47루피다.

루피 약세를 다룬 이날 로이터 시황은 중국 위안화의 약세를 주된 재료로 거론했다.

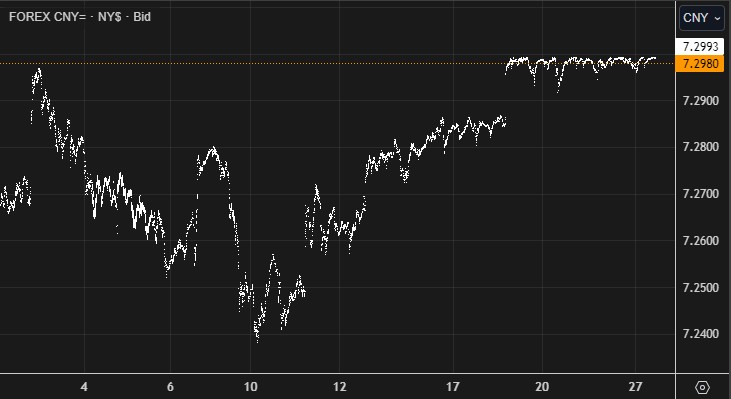

역내 달러-위안 최근 1개월. (LSEG, 글로벌모니터)

달러 허니문

중국 역내 시장에서 달러-위안 환율은 1주일째 7.299위안 부근에 딱 붙어있다. 극도로 안정적인 환율 흐름은 당국의 '손맛'을 느끼게 해 준다.

달러-위안은 당국이 매일 고시하는 기준 환율보다 1.5% 높은 수준에서 거래됐다. 상한가(+2.0%) 부근으로 빠르게 이동 중이란 것은 시장의 달러-위안 상승 압력, 위안에 미치는 절하 압력이 그만큼 강하다는 것을 시사한다.

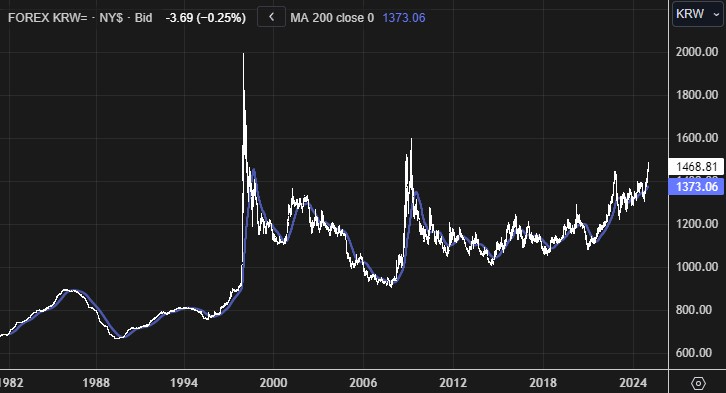

우리나라 달러-원은, 글로벌 금융위기와 아시아 외환위기 당시를 제외하면 역대 가장 높은 수준으로 올라와 있다.

각국마다 통화가치가 하락하는 고유한 원인들을 안고 있다. 그러나 글로벌 FX 시장에 작용하는 큰 줄기는 달러 강세다.

달러가 왜 강한지(환율이 왜 오르는지), 그 큰 줄기에 해당하는 원인은 지난 18일 제롬 파월 미 의장의 연방공개시장위원회(FOMC) 발언 두 마디를 인용해 정리할 수 있다.

"우리가 가지고 있던 올해 말 인플레이션 전망이 연말에 가까워지면서 허물어져 버렸다(we've had a year-end projection for inflation and it's kind of fallen apart as we've approached the end of the year)."

"일부 위원들은 (차기 정부) 정책들의 경제적 효과에 대한 고도의 조건부 추정을 이번 회의 자신들의 경제전망에 반영하는 아주 잠정적인 조치를 취했다(some people did take a very preliminary step and start to incorporate highly conditional estimates of economic effects of policies into their forecast at this meeting)."

즉, 지금 달러가 전세계에서 강한 이유는 크게 1) 바이드노믹스의 노랜딩(no landing)과 2) 트럼포노믹스에 대한 전망(기대) 두 가지이다.

그리고 시간이 지날수록 2) 트럼포노믹스의 가중치가 커질 것으로 보인다. 그러지 않고 1) 노랜딩 재료가 힘을 계속 또는 더욱 발휘하려면 성장 and/or 물가 모멘텀이 더 강해질 필요가 있다.

2) 트럼포노믹스가 달러 강세에 미치는 영향은 크게 두 가닥이다. 하나는 감세와 규제완화 등 친성장 정책이고, 다른 하나는 관세와 이민추방 등 인플레이션 유발 정책이다.

따라서 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 직후 무엇에 무게를 두고, 무엇에 우선순위를 부여해 정책을 얼마나 원활하게 추진해 나갈 것인지가 달러의 방향과 강도 및 그 움직임의 질(質)을 정할 것으로 보인다.

지난 11월 5일 미국 대통령 선거 이후로 달러는 약 4.5% 올랐다. 주요 6개국 통화들에 대한 ICE 달러인덱스(DXY) 기준이다.

이는 8년 전 선거 뒤의 달러 움직임과 매우 유사하다. 차이가 있다면 선거 약 한 달 뒤부터 전개된 2차 상승 파동의 강도가 당시에 비해서는 조금 약하다는 정도.

8년 전의 그 2차 파동은 FX시장의 이른바 '트럼프 범프(Trump bump, 트럼프 당선 이후 금리와 달러가 불쑥 오르는 현상)'의 끝이었다.

구체적으로 따져 보면, 트럼프가 대통령에 당선된 선거일 이후 30일거래일째가 되던 날인 2016년 12월 20일이 당시 달러 범프의 고점이었다. 그날 달러인덱스는 선거일 대비 5.55% 오른 레벨이었다.

일각에서는 위와 같이 8년 전의 경로 차트를 겹쳐서 보여주며 달러가 이제 곧 꺾일 것이라는 예상을 내놓는다. 일정부분 공감이 가고, 일정부분 동의할 수 없기도 하다.

a) 8년 전과는 달리 트럼프 2.0은 '전세계 모든 국가에서 오는 모든 수입품에 대해' 관세를 부과하겠다고 공약했다. 범위와 강도 모두 비교할 수 없을 정도로 강하다.

모든 수입품에 대해 일률적으로 관세를 인상하면, 이론적으로는 수입품의 가격이 일률적으로 높아진다. 이른바 '일회성 가격수준의 조정'이다.

다만 현실에서는 매우 다양한 경로와 방식으로 충격이 시간을 두고 파급될 것이다. 수출업자, 수입업자, 유통업자, 소비자 등 관세 충격을 흡수해야 하는 주체들과 그 비중이 완전히 제각각일 것이며 예측은 불가능하다.

그러한 제각각의 충격 파급에도 불구하고 한 가지 분명해 보이는 것은, 환율이 상당히 많은 부분을 흡수(상쇄)할 것이란 점이다. 그러나 이러한 환율 조정 역시 단번에 이뤄지지는 않는다. 관세 공약이 실제 행사될 지, 된다면 얼마나 폭넓고 강하게 가해질 지, 얼마 뒤에는 철회될 지, 철회될 때까지 기간은 어느 정도일 지, 모든 것이 불확실하고 예측 불가능하기 때문이다.

이미 환율에 대한 선반영은 시작되었으며, 트럼프 관세 계획이 구체화할 수록 반영 양상이 달라질 것으로 보인다.

b) 재료의 신선도가 떨어지고 있다는 점은, 8년 전처럼, 트럼프 달러 범프 2.0의 상방 여력을 제한하는 요소다. 당선 직후의 열정적인 포지셔닝 국면을 거친 뒤 사람들은 차츰 냉정해지고 있다.

트럼프가 할 수 있는 게 있고, 없는 것도 있다는 점을 사람들은 차츰 깨달아 가게 된다. 예를 들어 12월 FOMC의 매파적 서프라이즈는 트럼프가 1기 때보다 훨씬 불리한 정책 환경에서 공약을 실행해 나가야 한다는 사실을 시장에 상기시켜 주었다.

보기에 따라서는 이번 FOMC의 피벗이 새 정부에 대한 도전처럼 비쳐졌을 수도 있겠으나, 놀랍게도(?) 트럼프나 그 주변에서 파월 연준을 비난 및 공격하는 언사는 나오지 않고 있다. 바이든을 단임에 그치게 만든 그 인플레이션이 트럼프 행정부 출범을 앞두고 지금 되살아 날 조짐을 보이고 있음을 알기 때문일 것이다.

12월 FOMC 이후 뉴욕증시의 모멘텀은 확연히 꺾여 있다. 이는 미국 노랜딩 소비 경제의 한 축을 구성했던 '부(富)의 효과'에 제동을 걸 잠재성이 있다.

1981년 이후 달러-원. (LSEG, 글로벌모니터)

달러 허니문

'환율'에 관한 논의가 우리나라 유튜브에서 활발하다. 시절이 하 수상하다보니 폭망론이 특히 유행이다.

한국은행이 국민들을 속이고 있다고 주장하는 두 개의 컨텐츠가 눈에 띄어 경청해 보았다. 서로 다른 출연자의 주장을 담고 있는데 제목은 거의 동일했다. "한국은행에 속지 마라. 곧 바닥날 외환보유고, 원화가 휴지조각 된다." "한국은행의 새빨간 거짓말. 곧 원화가 휴지조각 된다. 제2의 IMF 절대 못 막는다."

동일한 채널에서 제작한 두 컨텐츠는 '대학 교수'와의 대담이라는 공통점을 갖고 있었는데, "한국은행이 속인다"고 주장하는 근거도 동일했다. 우리나라 외환보유액이 세계 10위 안에 든다고 한국은행이 발표하는데 그건 "거짓말"이라는 것이다.

두 교수는 공통적으로 "GDP 규모에 견주어 본" 외환보유액이 제대로 된 지표라고 폭로한다. 그 비율이 대만보다 훨씬 낮다고 이들은 비교하면서 잠재적인 외환유출에 대응하기에는 턱없이 부족하다고 주장한다.

그에 대한 Editor's Letter의 생각은 이렇다.

1) 외환보유액은 아무리 많아도 모자란다. 단기외채, 포트폴리오 채무(주식/채권 등에 대한 외국인 투자자금) 등을 모두 감당할 수 있을 만큼 외환보유액을 축적하는 것은 불가능하다.

2) GDP는 많은 경우에 비교하기 유용한 기반이지만, 외환보유액의 적정성을 따지는 때에는 적절하지 않다. 경제규모(GDP)가 아무리 커도 대외 노출도가 낮은 경제가 있으며, 작은 GDP에도 불구하고 경제의 대외 익스포저는 매우 큰 나라도 있기 때문이다. 두 교수는 올바르지 않은 잣대로 "한국은행의 거짓말"을 폭로하며 자신들에게 "들통났다"고 주장하고 있다.

3) 외환보유액을 많이 축적한다고 좋은 게 아니다. 그렇게 축적한 외화자산(높은 유동성의 안전자산)의 수익률이 불가피하게 상대적으로 매우 낮기 때문에 막대한 국부 손실이 발생한다. 보험을 많이 들수록 좋은 게 아닌 것과 동일한 이치다.

4) 외환보유액을 더 축적하는 데에는 큰 어려움이 있다. 미국 정부로부터 "환율조작국"으로 지정될 위험이 높아지는 게 한 가지 이유다. 미 재무부는 "외국환에 대한 순매입이 반복해서 수행되는 등 지속적인 일방향 개입이 발생하는 경우, 그리고 이 경우에 12개월 기간 동안 순매입 총액이 GDP의 2%를 넘는 경우"를 문제 삼고 있다.

통화당국의 외환 매입은 통화 증발로 이어진다. 2000년대 부동산 거품이 발생한 핵심 요인이 여기에 있다. 그러한 문제를 상쇄(불태화)하려면 중앙은행이 대규모의 부채(통화안정증권 같은)를 발행해야 한다. 이 부채에 대한 이자지급은 환율을 일정수준 위에 유지하는데 소요되는 비용이며, 이는 환율이 어느 정도 높을 때 이익을 보는 경제주체에 대한 보조금이자, 그 반대쪽 주체에 대한 세금이다.

5) 교수 한 사람은 'IMF 외환위기 이전의 달러-원 환율이 800원대였다'는 점을 강조하면서 지금 환율은 우리 경제의 심각한 펀더멘털을 보여준다고 주장한다. 그러나 외환위기 직전의 저환율은 정부에 의해 인위적으로 설정된 가격이었다. 기업들의 외채 상환 부담을 줄여주고, 수입물가의 안정을 도모하고, 국민들의 대외 구매력("일인당 국민소득")을 높이는 등등 다양한 정책적 또는 정치적 목적에 따라 장기간 저환율 정책이 우리나라에서 시행되었다. 그 결과가 바로 1997년 IMF 외환위기였다. 위기 직전 한 석간신문이 '당국이 일정 수준 환율 상승을 용인하기로 합의했다'는 단독기사를 보도했는데, 당시 재정경제원의 차관보급 간부가 기자실에 내려와 해당 기자에 법적조치를 취하겠다고 폭발했던 기억이 생생하다. IMF 직전의 환율은 사실 전두환 때보다는 훨씬 높다.

6) 달러 환율이 오르면, 국민경제에서 가장 먼저 문제시될 수 있는 요소는 외채 상환이다. 그러나 해외(달러) 자산을 많이 갖고 있는 국민들은 이득을 볼 수 있다. 환율이 하락하는 때에는 운명이 뒤바뀐다. 모두 자신의 선택에 따른 결과이므로 각자 스스로 책임을 져야 한다. 국가의 역할은 단지 과도한 변동성을 억제하는 안정화 정책을 취하는데 그쳐야 한다. 환율의 조정은 경제의 펀더멘털을 교정하는 자연스러운 과정이다. 이 자연의 흐름을 거슬러서는 안 되며, 사실은 거스를 수도 없다. 외환보유액은 위기를 '막는' 수단이 아니다. 왜냐하면, 외환보유액으로는 위기를 막을 수 없기 때문이다. 진통제가 암을 치료할 수 없는 것과 마찬가지다. 그런데 그 두 명의 교수들은 진통제가 모자라 곧 죽을 것이라고 예언 중이다.

우리 경제가 고령화하고 성장의 활력이 떨어져 있는 점은 IMF 외환위기 직전에 비해 더 나빠진 펀더멘털이 분명하다.

그러나 적어도 '대외부문'에 있어서는 당시와는 비교할 수 없는 차원으로 개선되어 있다. 경상수지가 흑자 기조를 유지 중이고, 국민경제 전체로는 대외 순(純) 채무국에서 대규모 순(純) 채권국으로 변모했다.

물론 외환위기 압력이 가해진다고 해서 대중들이 엔비디아와 테슬라 주식을 팔아 국내 외환시장에 매도(원화로 환전)하는 운동은 전개되지 않을 것이다. 따라서 대외 순자산은 위기 대응에 동원될 수 없으며, 외환보유액은 그 자산의 절반도 안 되는 비중을 차지할 뿐이다. 다만 국내 상황이 타이트해질수록 외화자산을 매도해야 하는 압력은 커질 것이다. 이를 통해 대외 순자산이 감소하고 국내에 외환이 공급되는 자연스러운 조정이 이뤄진다.

하지만 다시 주장하건대, 환율의 움직임은 본질적으로 방임하는 것이 타당하다. 한국은행이 원화 금리를 기록적으로 인상해야 할 만큼 우리나라의 대외 불균형이 심하지는 않다.

유튜브에 출연한 교수 한 사람은 우리나라 외환보유액이 지난 2022년보다 적다고 개탄했다. 미 연준 긴축을 앞두고 2021년말부터 본격화한 자본유출에 대응하면서 달러를 지속적으로 매도한 결과로 보인다.

지난 2022년 가을 연준의 피벗을 계기로 외환보유액은 유출을 멈췄다. 하지만 더 늘리지는 못했다. 2020년 봄부터 한동안 전개되었던 달러의 대대적 하락기와 같은 기회가 없었던 것도 한 요인이었을 것이다.

* 국제수지의 '준비자산' 항목은 특정 기간에 외환보유액을 '실제로' 늘렸는지 줄였는지 그 플로우를 파악할 수 있는 중요한 지표다.