8월15일은 미국에게 의미가 깊은 날이다. 42년 전 바로 이날 리처드 닉슨 대통령은 주요국들이 맡겨 놓은 금을 돌려주지 않겠다고 선언했다.

2차대전 이후 당시까지 달러는 금과 동일시되는 화폐였다. 미국 이외의 나라들은 금 대신 달러를 준비통화로서 보유했다. 미국 정부가 "35달러를 가져 오면 언제든지 금 1온스를 내주겠다"고 약속했기 때문이다.

그러나 미국은 이 약속을 애초부터 지킬 능력도 의사도 없었다. 그들은 경제력 이상으로 소비를 해야 했고, 베트남에서 전쟁도 일으켜야 했다. 대외 적자가 날로 커져갔다. 가진 금은 빤한데 화폐를 남발하다 보니 장부가 들어맞을 리 없었다. 미국에 남아 있는 금보다 훨씬 더 많은 달러화가 해외로 풀려 나갔다.

눈치 빠른 프랑스의 민족주의자 드골 대통령이 미국에 자꾸 금을 내놓으라 했다. 다른 나라들도 낌새를 알아차릴 조짐을 보였다. 미국이 결국 칼을 꺼내 들었다. 미국의 국제수지를 개선하기 위해 보호무역 조치를 취하겠다고 위협한 것이다.

주요국들이 주춤하며 등을 보이자 1971년 8월15일 닉슨 대통령은 역사적인 선언을 했다. "국제 투기꾼들로부터 노동자와 투자자와 달러화와 세계 통화를 보호하기 위해 금태환을 중지한다."

서독과 일본 등 주요국들은 "달러를 제외한 주요 통화에 대한 질서정연한 절상"에 합의했다. 非외교적으로, 그러나 정확하게 표현하자면, "달러화의 평가절하"였다. 주요국들은 억울했지만 보호무역 조치를 당하느니 차라리 손해가 덜하다고 스스로 위안했다.

이로써 미국 정부는 금(金)의 속박으로부터 완전히 해방됐다. 연방준비제도는 금 잔고를 체크하는 시늉조차 할 필요가 없이 화폐를 자유롭게 인쇄할 수 있게 됐다. 한 동안은 좋았다. 그러나 얼마 가지 않아 스태그플레이션이 발생했다. 인플레이션이 팽창하고 경기가 쪼그라들고 미국의 대외부채는 눈덩이처럼 늘어나고 달러에 대한 신뢰는 곤두박질쳐 금값이 폭등했다.

이번에는 연준 역사에 길이 남을 영웅 폴 볼커가 나섰다. 볼커 연준 의장은 미국의 국채가격을 폭락시켰다. 여전한 준비통화랍시고 미국 국채를 잔뜩 짊어지고 있던 주요국들은 앉은 자리에서 또 다시 거액을 뜯겼다. 달러 빚을 내서 미국의 향연을 흉내냈던 남미 국가들은 돌려막기를 하지 못해 연쇄적으로 무너졌다.

지폐 인쇄기가 멈추자 달러에 대한 신뢰가 급격히 회복됐다. 그랬더니 다른 문제가 생겼다. 미국의 수출경제가 무너지기 시작했다. 미국정부가 다시 칼을 꺼내 들었다. 1985년 9월, 뉴욕 맨해튼 센트럴파크 남쪽의 경관이 내려다 보이는 플라자호텔에 4개국 재무장관들을 불러 모았다. 레퍼토리는 똑같았다. 미국 정부는 "의회가 보호무역 입법에 나설 조짐"이라고 협박했다. 결국 G5 명의의 코뮈니케가 발표됐다. 문구 역시 10여년 전과 똑같이 우아했다. "달러를 제외한 통화들의 질서 정연한 평가절상을 위해 협력한다."

일본 경제에 대박이 떨어졌다. 엔화 가치가 뛰어 오르자 집이고 땅이고 주식이고 일본에서는 덩달아 오르지 않는 것이 없었다. the strooooong yen이 미국까지 다 사들일 듯이 덤벼 들었다. 하지만 나중에 알고 보니 대박이 아니라 원자폭탄이 떨어진 것이었다. 일본은 그렇게 거덜났고, 이제는 노망까지 들었다.

일본을 털어먹은 미국의 경제는 살아나기 시작했다. 형(폴 볼커) 만한 아우 없다는 소리가 듣기 싫었던 새내기 연준 의장 앨런 그린스펀이 인플레이션을 막기 위해 미국 국채가격을 다시 한 번 폭락시켰다. 1994년의 채권 대학살이다. 그러자 이번에는 멕시코가 무너졌다. 일말의 양심이 있었던지, 이듬해에는 일본을 살려주기 위해 逆플라자합의를 도출해냈다. 엔화가 절하되자 한국 등 아시아 주요국들이 무너졌다.

이어서 러시아까지 무너졌지만 미국은 승승장구했다. 신경제의 시대였다. 물가는 안정되고 성장은 확대됐다. 그리고 얼마 지나지 않아 신경제의 상징이던 뉴욕증시 역시도 무너졌다. 달러를 다시 마구 찍어댔다. 부자들 세금을 깎아주고 전쟁도 일으켰다. 대출을 장려해 집값을 부풀렸다. 다시 한 번 신경제가 펼쳐졌고, 다시 한 번 신경제는 붕괴됐다.

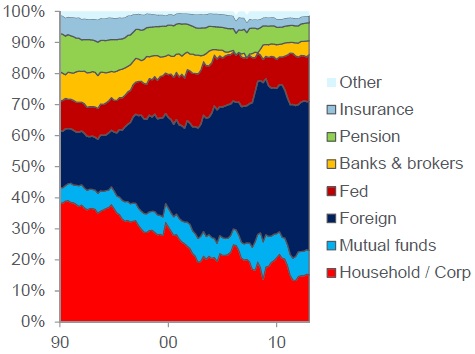

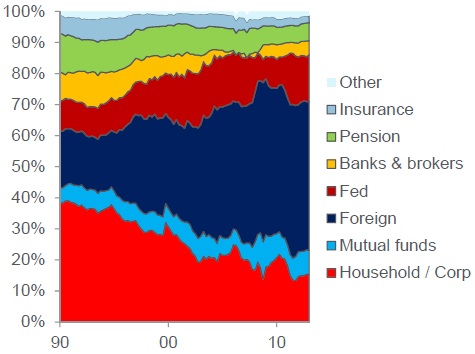

1990년대에10여%에불과했던외국인의미국국채보유비중(위그래프짙은청색)이지금은50%수준으로까지불어나있다.국채가격이하락해도손실은외국인에게집중된다.ⓒ글로벌모니터

미국의 환율전쟁 略史

연금술의 마에스트로 그린스펀으로부터 자리를 물려 받은 벤 버냉키는 헬리콥터에서 달러를 쏟아 부었다. 미국 정부는 마음껏 부채를 늘릴 수 있었다. 경제는 가까스로 살아나는 듯해 보였다. 문제는 금융시장이었다. 위험이 멸종되자 온갖 황당한 투자가 난무했다. 3조 달러 이상으로 불어난 연준의 대차대조표만큼 많은 돈이 해외로 풀려 나갔다. 그 돈은 다시 미국 국채시장으로 되돌아왔지만, 이는 엄청나게 불어난 외채를 상징했을 뿐이다. 예전에 프랑스가 그랬던 것처럼 인출요구가 쇄도한다면 달러화 또는 미국 국채 둘 중 하나는 폭락할 수밖에 없을 것이다.

x줄이 탄 동료들이 버냉키를 들들 볶았다. 그리고 지난 6월19일 버냉키는 "양적완화를 올해중 줄이기 시작해 내년 상반기에 끝내겠다"고 선언했다. 연준이 손을 뗀다면 "역사상 최대의 거품"이라던 미국 국채 가격은 떨어질 것이 자명했다. 이 조치로 달러화가 오른다고 해도 국채가격이 더 큰 폭으로 떨어진다면 해외 투자자들로서는 '달러화 평가절하'와 똑같은 손실을 입게 된다.

이미 여러 차례 이런 경험을 해 본 해외 투자자들이 즉각 반응했다. 국채 뿐 아니라 미국의 주식까지 팔아치웠다.

☞ 관련기사 : 버냉키가 일으킨 美 자본시장 대소동

금융시장의 군기를 잡은 버냉키가 다음 수순에 들어갔다. "양적완화를 줄여 없애는 대신 제로금리는 아주 오래 제공하겠다"고 약속했다. 미국에 대한 인출요구가 다시 잠잠해졌다. 적어도 2년간은 금리를 올리지 않겠다고 했으니 달러를 빌려 해외에 투자하는 돈놀이는 보장된 것으로 보였기 때문이다.

하지만 이 평화가 마냥 확고한 것은 아니었다. 제로금리를 유지하겠다고 공언은 했으나, 영란은행이 밝혔듯이 이건 어디까지나 "약속이 아니라 의사(intention)"에 불과한 것이 아닌가.

그러고 보니 연준의 제로금리 포워드 가이던스라는 것 역시 "약속이 아니라 전망(expectation)"에 불과했다. 게다가 영란은행에서는 그러한 '의사' 표명에 대해서조차 반대하는 목소리가 있었음이 최근에 드러났다.

그리고 15일, 닉슨이 金 모라토리엄을 선언한지 42주년이 되던 이날 투자자들은 다시 연준에 청구서를 제시했다. "내돈 내놔라."

투자자들의 인출요구는 버냉키에 대한 커튼 콜이다. 그러나 그는 다섯 달 뒤에는 옷을 벗을 갈참이다. 2년 뒤를 약속할 처지가 아니다. 연준의 리더십 공백이 금융시장에 왜 중요한 이슈인지 그 이유가 여기에 있다. 불안해 하는 예금자들을 누가 진정시킬 수 있을 것인가.

그렇다면 미국에서 인출한 투자자들은 그 돈을 어디에 보관할 것인가. 금? 유로? 엔? 파운드? 위안? 달러가 강했던 것은 미국정부가 건전해서가 아니라 대안이 없었기 때문이다. 그럼 지금은 대안이 생겼나?